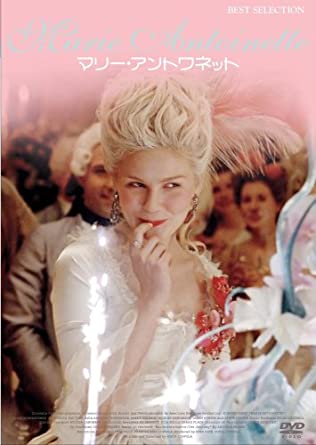

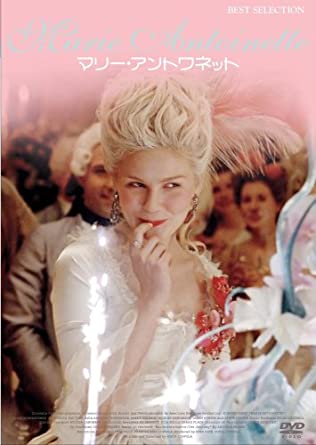

映画「マリー・アントワネット」のあらすじ・感想・レビュー

作品に対する評価

ソフィア・コッポラ監督の映画「マリー・アントワネット(2006)」は、映画レビューサイトではあまり評価が高くなく、本国フランスのマリー・アントワネット協会の会長からもマリー・アントワネットのイメージを悪くするものだとして非難されてしまった。

たしかに、この作品を伝記作品として評価するのであれば、音楽や演出などが現代的でふざけていると感じる人もいるかもしれない。また、マリー・アントワネットについて詳しく知る人ほど、毎日夜通しパーティー三昧、ドレスや髪型やお菓子にしか興味がないただ軽薄な王妃のように描かれたこの作品には不満を持つかもしれない。

しかし、私はこの作品がとても好きで、何度も何度も繰り返し見ている。私がこの作品を評価している理由は、この作品がマリー・アントワネットを崇拝するでもなく、非難するでもなく、どこにでもいる普通の感覚をもった少女として描いている点だ。

ちなみに私は、マリー・アントワネットの伝記ものの書籍を国内外のものを合わせて数冊読んできたし、実際にヴェルサイユ宮殿やプチトリアノン、彼女が処刑されるまで過ごしたコンシェルジュリなどにも足を運んで自分なりに彼女の人生や人となりについて学習し、彼女のファンを自称する人並みには知識があると思っている。それを踏まえた上で、この作品は実に彼女のことをよく描いていると思うのだ。

あらすじ

マリー・アントワネットは、14歳の時にフランス皇太子ルイ16世と結婚をする。いわゆる政略結婚だった。

ヴェルサイユ宮殿での生活は、家庭的なオーストリア王室から来た彼女にとっては窮屈なものであった。毎朝の着替えは位が高い女性にしてもらう決まりになっていたり、パーティーに招待する人は、位が高い貴族から優先的に呼ばないと角が立つ、など、若い彼女にとっては「バカバカしい」と感じられた。

また、彼女は母から言われた自分の務めを果たそうと、夫に子作りを働きかけるが、夫も同い年の14歳でまだまだ子供。女性より趣味である錠前づくりや狩猟の方が楽しく、二人の間にはなかなか子供ができない。周囲の貴族からは「不妊症だ」「不感症だ」などと噂され、彼女は精神的苦痛に押しつぶされそうになる。

そこで、彼女は仲が良い友人たちと、自分が好きなファッションや遊び、パーティーに没頭し、パリのオペラ座の仮面舞踏会に夜な夜な足を運び朝帰りをするような生活を送るようになる。そこで、ハンサムなスウェーデンのフェルセン伯爵と出会い恋心を抱くようになる。

そんな遊び三昧の日々を送る中、ルイ15世が崩御。いよいよ自分が王妃となり、待望の子供も3人生まれる。当時流行していた、ルソーの思想の影響を受け、自然な状態でいることを大切にして、プチ・トリアノンに田園風景を再現し、質素で自然に近い生活を送りながら子供の教育をしたり、気の合う友人と時間を過ごすようになる。

彼女がプチ・トリアノンで過ごしている間、パリではバスチーユ襲撃によってフランス革命の火蓋が切って落とされた。そんな中、彼女は長男を病気で亡くし、悲しみのどん底に落とされる。しかし、そんなことはお構いなしに市民はヴェルサイユ宮殿に押し寄せ、パンと小麦を要求。国王一家はパリに行くべきだと訴える。彼女は子どもたちを守りながら毅然とした態度で市民たちの前に姿を現し、ヴェルサイユに別れを告げてパリに向かうことになる…。ここで作品は終わり。

この作品から感じるメッセージ

このあらすじを読んで「結局何が伝えたいの?」と思う人もいるかもしれない。それは、「彼女を素晴らしい人物のように描いてもいなければ、悪者としても描いてない。また処刑されるところまでの話もないし中途半端」と感じるからではないだろうか。

しかし、世の中にいるほとんどの人は、素晴らしい人でも悪者でもないはずだ。人間はいいところもあれば、悪いところもある。これが人間らしさだと思う。

幼い少女が母親に言われたことに頑張って取り組んだものの、うまく行かず挫折して、思春期の頃に少し羽目を外してオールで遊びにでかけ、イケメンに恋をする。オール明けで数時間寝ただけでも、翌日に授業(公務)はボチボチやる。友達と服や髪型のことを話している時間が大好き!趣味はインテリアやガーデニングと歌を歌ったり演劇をすること。凝り性だから、趣味にも手間とお金をかけることは惜しまない。でも、子供ができたら母親の自覚が芽生えて節約したり教育をちゃんとすることに一生懸命になる。

これって、多くの女性が歩んできた人生ではないだろうか。そう、マリー・アントワネットは、悪者でもなければ聖人でもない。どこにでもいる普通の女性だったのだ。革命勃発後の彼女を描かなかったのは、パリに移って以降の彼女の人生は、どこにでもいる普通の女性の人生ではなくなってしまうからだったのではないかと感じる。

私が印象に残ったシーンは、オペラ座からの帰り道。マリー・アントワネットが馬車の窓から入ってくる風を気持ちよさそうに感じながら、フェルセンとの会話のやり取りを思い出しているのか満足気に微笑んでいるシーン。

自分も大学時代にクラブでオールして、朝外に出た時に眩しい陽の光と気持ちの良い風を受けながら、「楽しかった~」と思いながら駅まで歩き、山手線の車内でウトウト…。そんな経験がよい思い出だったりしたので、ものすごく共感し、マリー・アントワネットをとても近くに感じることができたのだ。

この作品は、マリー・アントワネットは、どこにでもいる少女・女性であり、悪人でも聖人でもないということを描いていて、みんなにもこんな青春時代ってあったよね?というメッセージを伝えたかったのではないかと思う。そういった観点で見ると、ソフィア・コッポラは、キャスティングや音楽の使い方、衣装や演出を、現代人の私達が共感しやすいように作り上げていて、抜群にイケてるなと思うのだ。